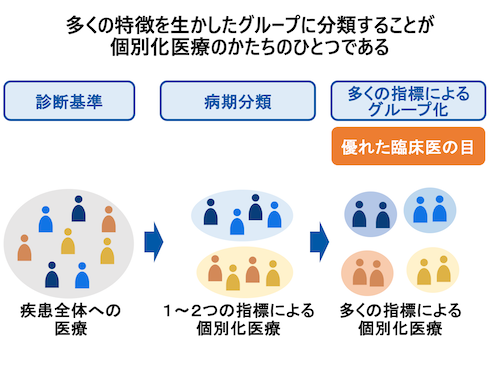

多くの医療では、ある疾患の患者さんに対して診療ガイドラインに沿った標準的な治療を行うことが基本となっています。診療ガイドラインはエビデンスに基づいた最適な治療法を提示するもので、多くの患者さんにとって有効な指針となっています。しかし、腎臓病のように患者さんによって病態が多様で、併存疾患が多い場合、リスク因子の影響や治療への反応が患者さんによって大きく異なるため、標準的な管理・治療では不十分なことがあります。

このような場合、豊富な経験と知識を持つ専門医は、患者さんの背景にある様々な情報を考慮して、個別に最適な医療を提供しています。

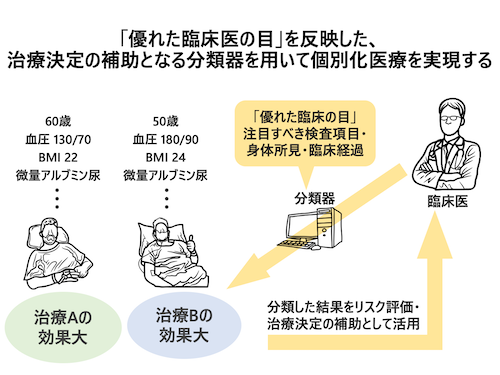

私たちは、そのような専門医の視点に着目し、「優れた臨床医の目」を臨床に応用する研究に取り組んでいます。

ビッグデータを対象に機械学習の手法を用いて、様々な検査データを分析し、個々の患者さんに最適な治療法を選択できるリスク分類器の開発を進めています。

このような個別化医療は、診療ガイドラインを補完するものであり、診断基準や病期分類よりもさらに細やかな指標で評価することで、一人一人により最適な医療を届けることを目指しています。

酸化ストレスを標的としたバルドキソロンは世界で初めて「腎機能を改善」させて大きな話題となりましたが、残念ながら有害事象により開発が中止されました。

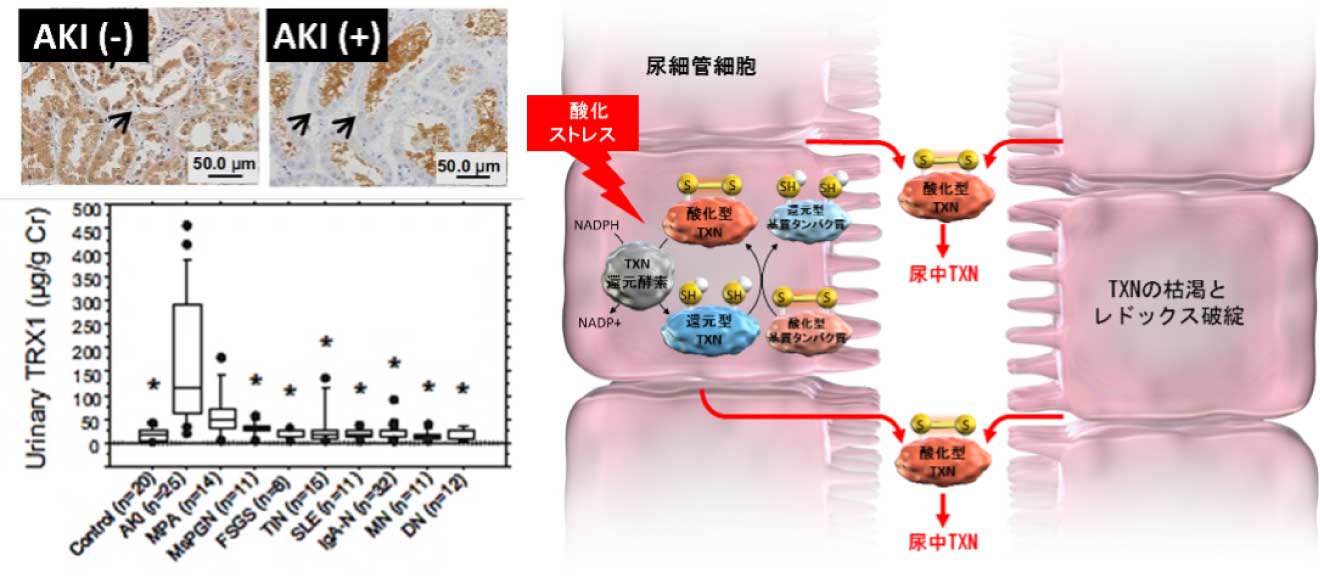

私達は酸化ストレスに抗して、細胞内NADPHから基質タンパク質のS-S結合にH+を受け渡し還元開裂させ、基質タンパク質のコンフォメーションと機能を維持するチオレドキシン(TRX; thioredoxin)に注目して研究しています。

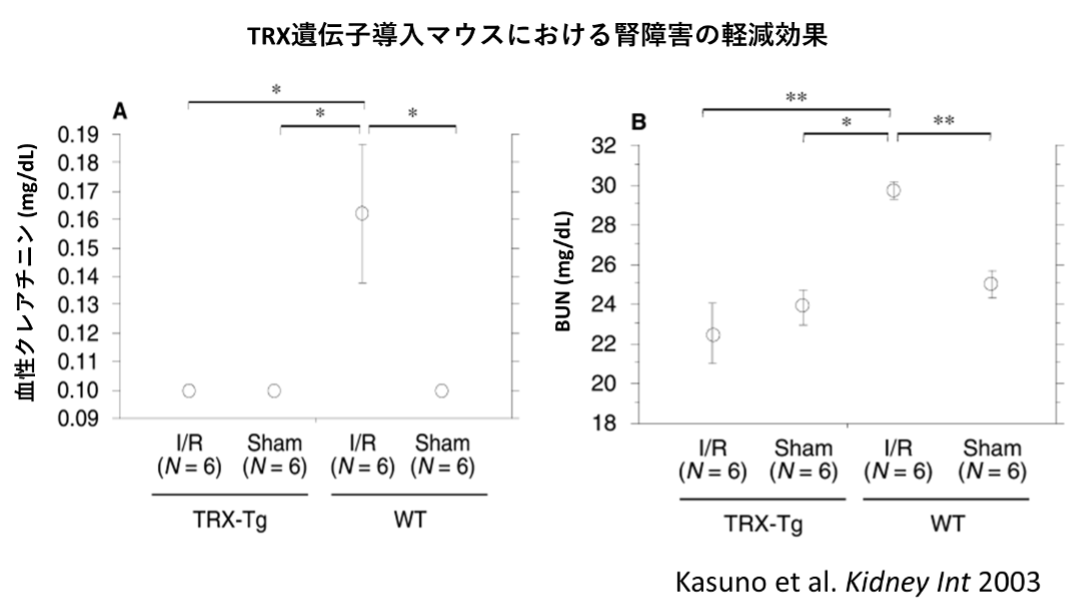

これまで尿細管内のTRXは腎臓への酸化ストレスによって枯渇して腎障害を生じ、逆にTRXを増加させると腎障害を軽減できることから、腎臓のレドックス制御破綻が腎障害の原因であることを見出しました。

現在、TRXの基質タンパク質である遺伝子修復酵素や細胞周期制御因子などとの関連を調べ、TRXを用いた診断法やバルドキソロンよりも安全性が高い治療薬の開発をしています。

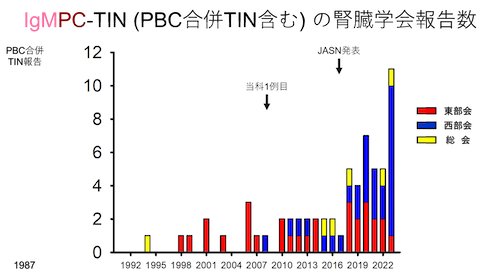

2017年に私たちがJASNに報告したIgMPC-TIN(IgM陽性形質細胞を伴った尿細管間質性腎炎)は、これまで未発見であった新たな尿細管間質性腎炎です。2019年にはアメリカの腎臓病理学の教科書「Diagnostic Pathology Kidney Diseases」(Colvin) にも掲載され、国際的にも注目される疾患になりました。

臨床的特徴

IgMPC-TINは、中年以降の女性に多く見られ、臨床所見として、血中IgM高値、遠位型尿細管性アシドーシス、ファンコニー症候群、抗ミトコンドリア抗体陽性、原発性胆汁性胆管炎 (PBC)、および、シェーグレン症候群の合併が挙げられます。初期のステロイドへの反応性は良好ですが、ステロイド減量後の再燃例も多く見受けられます。

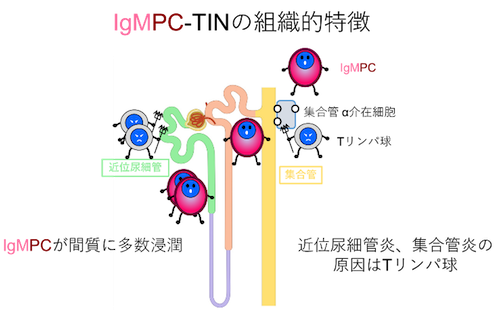

組織学的特徴

病理組織では、間質に多数のIgM陽性形質細胞が浸潤し、Tリンパ球が主に近位尿細管に浸潤(尿細管炎)しています。頻度は腎生検の約0.06%と稀ですが、当院のみのデータでは約0.7%であり、多くの施設で見逃されている可能性があります。近年では、日本腎臓学会総会や東部西部大会での報告数も急増しています。

今後の研究と展望

私たちの教室では、全国から50例を超えるIgMPC-TIN症例を集積し、分類基準の作成、病態解明、予後解析、診断マーカーや疾患活動性マーカーの探索に取り組んでいます。

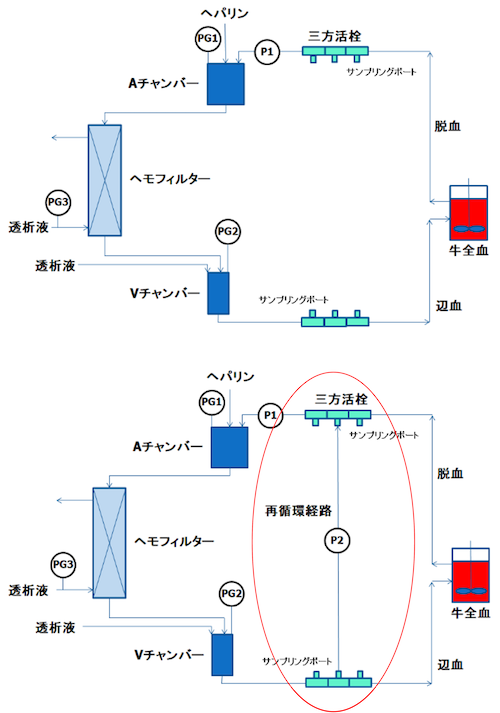

集中治療室での重症患者の治療に血液透析が用いられることがあります。これまでの血液透析では透析膜の閉塞や回路凝固などにより、長時間の治療ができない場合があります。閉塞した透析膜を頻回に交換すると、医療費増大を引き起こします。また、小児患者の透析では循環血液量不足により血流量を高く設定できないため低血流量でも長時間閉塞しない持続的血液ろ過透析(Continuous Hemodiafiltration, CHDF)の開発が求められています(図1)。我々は現行の透析回路が1本道であるため、患者からの血流量と透析膜への血流量が必然的に同一となることに注目しました。患者からの血流量と透析膜への血流量を「独立」させる新たな再循環経路を有する持続的血液ろ過透析法(Continuous Hemodiafiltration with Blood Recirculation, CHDF-R)を考案しました(図2)。CHDF-Rにより、これまで治療困難であった患者の救命や医療費削減を目指して研究を行っています。